副業が会社にバレないための方法は?確定申告のやり方やバレる理由を解説

副業が会社にバレないようにするためにはバレる原因を知り、対策を取る必要があります。

本記事では、確定申告時の注意点や住民税の取り扱いといった、副業がバレないための方法や、バレにくい副業の選び方など、実践的な情報をお届けします。

すべらない転職が紹介するサービスの一部には広告を含んでおり、当サイトを経由してサービスへの申込みがあった場合には、各企業から支払いを受け取ることがあります。ただし、ユーザーの利益を第一に考え客観的な視点でサービスを評価しており、当サイト内のランキングや商品の評価に関して影響を及ぼすことはございません。

副業が会社にバレる原因

2024年11月に、厚生労働省が副業を促進するために、「割増賃金の労働時間通算ルール」の見直しを検討すると発表しました。

そのため、副業を推進が近年加速しています。一方で、副業を認めていない企業も未だ多く、副業推進が浸透しきったわけではありません。

そこで、副業をしようか悩んでいる人のために、まずはなぜ副業が会社にバレるかを紹介します。

副業が会社にバレる典型的な原因は以下の3つが挙げられます。

- 給与から天引きされる住民税が増えたことが会社に知られる

- 副業先の社会保険に加入したことが本業の会社に知られる

- SNSを含め、副業していることを自ら発信してしまう

基本的には税金や保険のシステムの関係でバレることが多いです。また、自ら副業の情報を他者へ発信しないように注意しましょう。

副業がバレる具体的な原因と対策については以下で個別に詳しく解説します。

副業の収入増に伴う住民税の増加でバレる

雇用契約を結んで報酬が給与として支給される副業では、本業の会社に副業をバレないようにすることは基本的にはできません。

本業と副業の所得がどちらも給与所得であれば、住民税は居住地の自治体が両者の給与所得を合算して計算し、給与の金額が大きいほうの会社から天引きして徴収されます。この仕組みを特別徴収といいます。

副業を始めることで収入全体が増えれば、一方の会社でまとめて徴収される住民税の金額が以前よりも増えることになり、自治体から住民税の金額が会社に通知される際に会社側に知られてしまいます。

本業と副業がどちらも給与所得の場合、原則として特別徴収を回避できないため、住民税が増加したことを会社に知られないようにすることは難しいといえます。

それに対し、副業の収入が雑所得や事業所得に区分される以下のようなケースでは、給与所得のように自治体に集約して住民税を計算する仕組みがないため、副業の収入にかかる住民税は確定申告した所得から計算されることになります。

| 所得の区分 | 副業の種類 | 収入金額の大きさと性質 |

|---|---|---|

| 雑所得 | フリマアプリ、ブログ、FX取引などの一時的な僅少の収入 | 300万円以下 おおむね本業の収入の10%未満 |

| 事業所得 | フリーランスや自営業などによる継続的な収入 | 300万円超 営利性、継続性、企画遂行性があり、帳簿をつけている |

出典::国税庁 法第35条(雑所得)関係

対策1:確定申告を行い住民税の普通徴収を選ぶ

雑所得や事業所得に区分できる副業の所得にかかる税金を確定申告で納付すれば、会社は住民税が増えた分を把握することができなくなります。

副業からの収入が雑所得や事業所得に区分される場合は確定申告を行いますが、その際に住民税の納付の仕方を特別徴収と普通徴収から選ぶことができます。

- 特別徴収:住民税を副業の所得を本業の所得と合算して計算し、本業の給与収入から天引きする

- 普通徴収:住民税を副業の所得のみから計算し、自分で納付する

確定申告の際に特別徴収を選ぶと、給与所得の副業の場合と同様に本業の会社に知られてしまうことになるため、普通徴収を選んで副業に課せられる住民税は自分で納付するようにします。

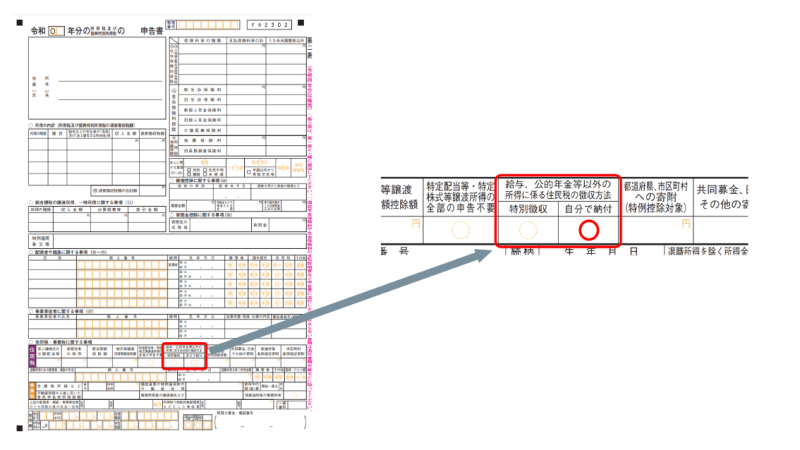

「確定申告書第二表」の申告書で以下の部分の「普通徴収」に◯をつけます。

国税庁では「給与所得者で確定申告が必要な人」として、「給与所得および退職所得以外の金額の合計額が20万円を超える人」という要件を定めています。

これは副業の所得が年間20万円以下、月にすると1万6,000円程度であれば所得税は発生せず、確定申告は必要ないということです。

しかし、住民税に関しては1円でも利益があれば自治体への申告が義務付けられているため、20万円以下であっても自治体に住民税の申告を行う必要があります。

副業からの収入が少ない金額の場合に、どの程度税務署が把握し実際に納税の勧告が行われるかは状況によりますが、無申告を税務署に知られると以下の無申告加算税が課されることになります。

- 納付すべき税額に対して50万円まで:15%

- 納付すべき税額に対して50万円を超える部分:20%

これに支払っていない期間の延滞税も加わることから、無申告が思わぬ金額の税金に膨らんでしまう可能性も否定できません。

副業収入が20万円を超える場合は確定申告を行い、20万円以下の場合は自治体に住民税の申告を行いましょう。

対策2:年末調整で給与所得以外の所得の合計を記入しない

年末調整の書類に給与所得のほかに副業の収入も記入してしまうと、会社に副業していることを知らせることになります。

本業で給与所得を得ている場合、12月になると職場で年末調整の申告書の提出が求められます。年末調整は給与所得者が源泉徴収された所得税を1年間の家族や保険料などの支出の状況をもとに調整する制度です。

年末調整では扶養控除や配偶者控除をはじめ保険料などの控除を申請し、源泉徴収された所得税の還付を受けることができます。

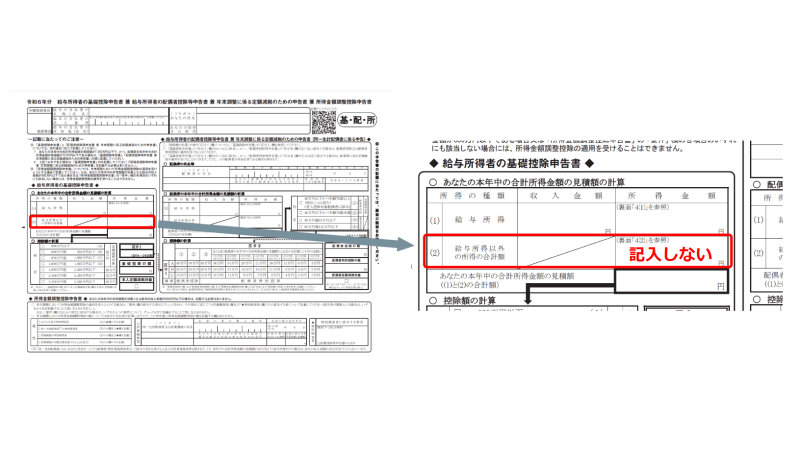

確定申告を行い、副業分の所得に紐づく所得税と住民税を分けて納付していたとしても、年末調整で「給与所得以外の所得の合計額」に副業の所得を記入すると、所得税分のみ会社にまとめて徴収してもらうことを選択していることになります。

年末調整の申請書のひとつ、「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書」には「◆給与所得者の基礎控除申告書◆ ◯あなたの本年中の合計所得金額の見積もりの計算」という項目があります。

出典::国税庁・ 令和6年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書

副業の所得にかかる税金は確定申告を行い、年末調整では「給与所得以外の所得の合計額」を記入しないようにしましょう。

(対策1-3)ふるさと納税で住民税の控除を受ける

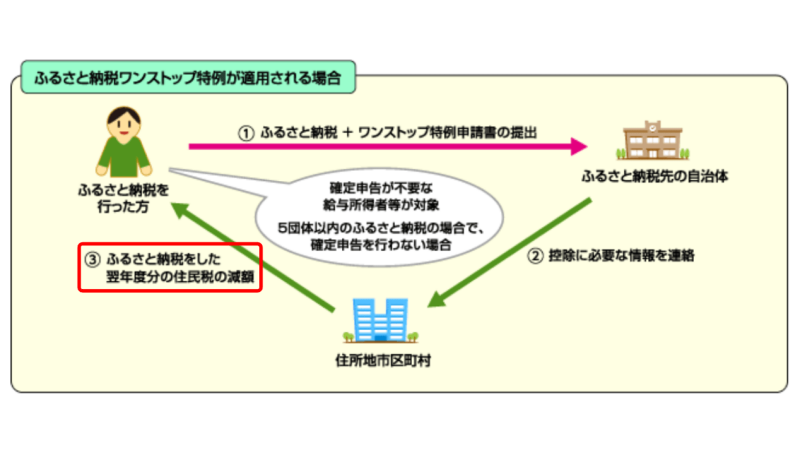

本業と副業がどちらも給与所得の場合は、基本的に本業の会社にバレないようにすることはできないと述べましたが、ふるさと納税を行い住民税の控除を受ければ住民税の金額を押し下げることができます。

税金の控除を受けるためには、ふるさと納税を行った翌年に確定申告を行う必要があります。

確定申告を行わない給与所得者の場合、ワンストップ特例制度を利用すれば確定申告を行わずにふるさと納税を利用でき、副業が給与所得でも本業に通知される住民税の金額を以前と同じ水準以下に抑えられます。

ただし、ふるさと納税を行う自治体の数が5団体以内、それぞれのふるさと納税の納税先の自治体に特例の申請書を提出するなどの要件と手続きが定められているので、よく調べてから利用するようにしましょう。

出典::総務省ふるさと納税ポータルサイト

副業先で社会保険に加入してバレる

納税の仕組みのほかに副業先で社会保険に加入した場合も本業の会社に通知され、副業をしていることがバレてしまいます。このケースも本業と副業がともに給与所得の場合です。

給与所得で報酬を得る副業先では一定の条件を満たすと社会保険に加入する必要があります。

本業で社会保険に加入している場合、両方の会社の社会保険に重複して加入することはできないため、どちらの社会保険に加入するかを選択しなければなりません。

その際に「健康保険・厚生年金保険被保険者所属選択/二以上事業所勤務届」という書類を日本年金機構に提出する必要があり、選択した事業所を管轄する年金事務センターからそれぞれの会社に通知がいきます。

対策:副業先での仕事量を社会保険加入要件を下回る水準に抑える

本業で社会保険に加入している場合には、副業先で社会保険に加入しないことがバレないための対策です。

アルバイトやパートは以下の要件を満たした場合に社会保険に加入する必要があります。

- 就業先の企業の従業員数が51名以上

- 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満

- 所定内賃金が月額8.8万円以上

- 2ヶ月を超える雇用の見込みがある

- 学生ではない

出典::社会保険適用拡大ガイドブック

社会保険の加入義務は上記の要件がすべて当てはまる場合です。いずれかの項目が該当しなければ社会保険に加入しなくてもよいため、副業先の会社と働き方を選ぶことで本業の会社に通知がいくことを防げます。

SNSでの情報発信でバレる

ここまで解説したのは納税や社会保険の制度上、自動的に会社にバレる仕組みです。それ以外に副業をしていることを周囲に知らせる行為を自ら行っていればバレるのは当然です。

特に副業にSNSを活用している場合、投稿が不特定多数の目に触れることになることから、会社の関係者に知られる可能性があるので注意しましょう。

SNSはその名の通りネットワーキングを最大の特徴とするサービスであり、あなたの投稿を見た人と会社の関係者がどのような経路でつながるかは予測できません。

発信される情報はテキストに加えて画像や映像など、あなたを特定できる要素が多く含まれていることから、SNSを利用する際には細心の注意が必要です。

対策:個人が特定できる情報は発信しない

最も注意しなければならないのは、副業の仕事が本業と関連がある場合です。SNSを活用する副業の種類としては以下のようなオンラインビジネスが典型的なものです。

- SNSやブログ、動画配信などを活用したアフィリエイト

- オンラインショップの運営にSNSを活用

- ホームページ制作やデザイン、プログラミングなどの受託

- スキルや経験を活かしたコンサルティング

例えば、本業でしか知り得ない情報や、本業の職場や地域を推測できる画像や動画を投稿することは、副業していることの証拠を残しているのと同じことです。

副業の中身が本業に全く関連がなくても、職場の関係者が知っているアカウントで副業に関連する情報を発信すれば、バレるきっかけを作っていることになります。

プライベートで利用しているSNSアカウントと副業で利用するアカウントを分けることも、SNSから副業をバレないようにするための対策です。

SNSをはじめとしてブログや動画配信など、ネットを活用した副業で収入を得ることは珍しくなくなってきました。

既に副業が軌道に乗り、会社にバレることだけを心配している状況であれば、転職をして副業のしやすい環境を整えることも有力な選択肢です。

転職エージェントに相談して、副業のしやすい会社を紹介してもらいましょう。

おすすめの大手総合型転職エージェント

-

リクルートエージェント

業界No1!転職者の8割が利用する最大手の定番エージェント -

doda

顧客満足度トップクラス!サポートが手厚い定番エージェント -

マイナビ転職エージェント

20代支持率No.1!若手を採用したい企業の正社員求人が多数

インボイス制度は副業がバレる原因になるのか

結論から言えば適格請求書発行事業者として登録していたとしても、会社にバレる可能性は低いと考えられます。

住民税や社会保険の場合は、会社に通知されるという制度上の仕組みによって収入の変化が知られてしまう可能性があることは前述したとおりです。

しかし、消費税を扱うインボイス制度では、副業をしている人と仕入先や発注者となる事業者との間の請求書を通じたやり取りが、第三者に知られる可能性は基本的にはないと言えます。

国税庁のWebページで適格請求書発行事業の氏名などを知ることができますが、登録番号で検索する方法が取られており、登録番号を知らなければそれ以外の情報を入手することはできません。

そもそも、適格請求書発行事業者となれるのは、課税事業者となる1,000万円以上の売上を上げている場合です。

副業というよりは兼業と呼べるレベルで継続した売上を上げているケースでなければ、インボイス制度が原因でバレることを心配する必要はないでしょう。

副業に関する社会の流れ

副業がバレることに対して不安やリスクを感じるケースは勤務先や職種、副業の種類や得られる収入の大きさによってさまざまです。

職場の副業に対するスタンスはそれぞれに異なります。まずは法律や会社制度のなかで、副業がどのように位置づけられているのかを認識しておきましょう。

副業をめぐる制度

憲法は職業選択の自由を認めており、裁判所の過去の判例を見ても本業の勤務時間外に他の会社で就労することは原則として許されています。

法律が副業を禁じているのは公務員の場合です。以下の法律で副業が禁止されています。

| 法律 | 趣旨 |

|---|---|

| 国家公務員法 第103条 (私企業からの隔離) |

営利企業の経営、兼職の禁止 |

| 国家公務員法 第104条 (他の事業または事務の関与制限) |

非営利の団体の事業に従事する場合、内閣総理大臣及び所轄庁の許可が必要 |

| 地方公務員法第38条 (営利企業への従事等の制限) |

職員が許可なく営利企業を営み、報酬を得て事業や事務に従事することを禁止 |

公務員の副業を禁止する根拠となるのが以下の規定です。国家公務員法第99~101条と地方公務員法第33~35条で同様の規定が設けられています。

信用失墜行為の禁止(国家公務員法第99条、地方公務員法第33条)

秘密を守る義務(国家公務員法第100条、地方公務員法第34条)

職務に専念する義務(国家公務員法第101条、地方公務員法第35条)

国家公務員法・地方公務員法

民間企業の従業員に対して副業を制限する法律はありません。一方で、原則として本業の労働時間以外の時間をどのように利用するかは個人の自由です。

しかし、民間企業の従業員は会社の定める就業規則を守ることが義務付けられるため、労働契約や就業規則のなかで副業に制限が設けられていれば副業が難しくなります。

厚生労働省が示す「副業・兼業の促進に関するガイドライン」では、以下の場合についてのみ会社が従業員の副業・兼業を制限できるとしています。

労務提供上の支障がある場合

企業秘密が漏洩する場合

競業により自社の利益が害される場合

会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合

厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン

副業が認められるケースは増えてきているものの、原則として公務員は副業が禁止されていると考えたほうがよいでしょう。

一方、民間企業では副業は個人の自由ですが、モデル就業規則が示すような合理的理由がある場合のみ、会社が副業を禁止することができます。

その際、会社側は副業の扱いを労働契約や就業規則のなかで明文化することが必要です。

いずれの場合でも、会社に認められれば副業が出来るケースがあることから、まずは、勤務先が副業に対してどのようなスタンスを取っているのかを確認してみましょう。

副業禁止の実態は?

会社側の副業に対するスタンスを概観するにあたり、以下の調査データが参考になります。

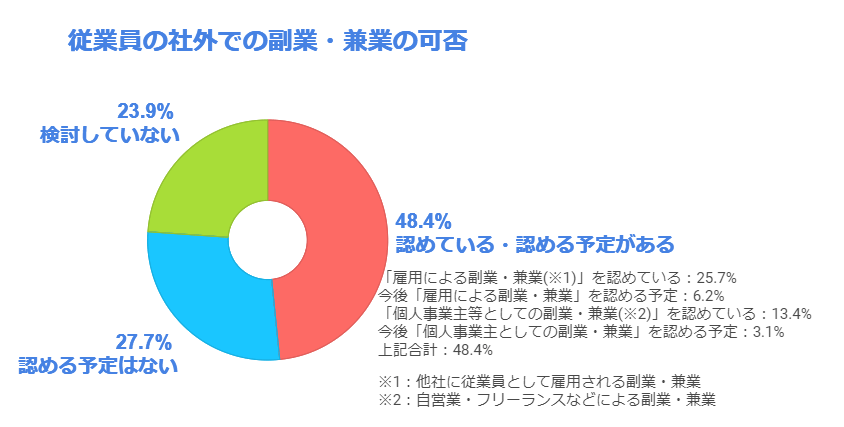

公益財団法人産業雇用安定センターが2023年に実施した「従業員の『副業・兼業』に関するアンケート調査」では、約半数の会社が副業・兼業を認める、または、認める予定があると回答しています。

出典::公益財団法人産業雇用安定センター「従業員の「副業・兼業」に関するアンケート調査結果の概要」

副業が認められない場合はバレた時のリスクが高いので注意が必要です。一方で、副業が認められている会社でも、認められている副業の種類や申請・許可の手続きの確認が必要です。

また、副業の位置付けが明確でない企業もあります。その場合は会社に相談してみるのも手ですが、暗黙の了解で副業が禁止されていることもあるので気をつけましょう。

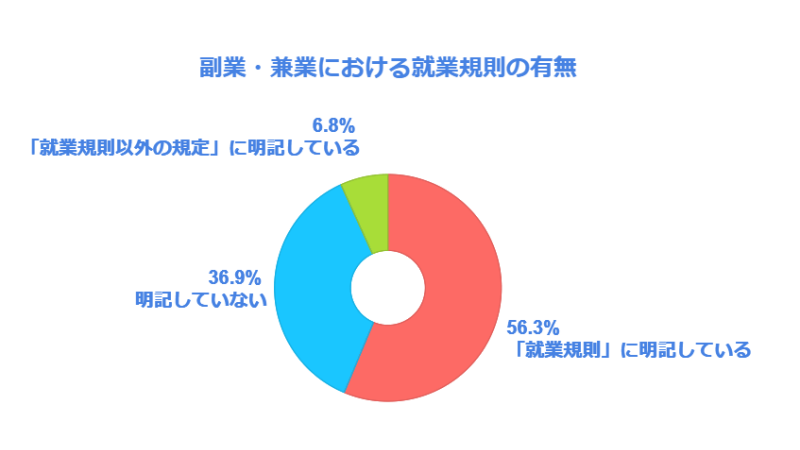

同調査では、就業規則に「副業・兼業」に関する規定を明記しているかどうかも聞いています。

出典::公益財団法人産業雇用安定センター「従業員の「副業・兼業」に関するアンケート調査結果の概要」

調査結果を見ると、6割を超える会社が就業規則などに副業に関する規定を定めている一方、3割強の会社が副業に関する規定を明文化していません。

副業に関わる定めが就業規則を含む会社の規定に明文化されていれば、できる副業の範囲が明確になりますが、明文化されていないケースではやはりバレるリスクを抱えることになります。

この場合も、副業がバレるリスクを回避するための対策を取ることがベターな選択です。

副業解禁の流れとは?

政府が推進する働き方改革のなかに副業・兼業の推進が盛り込まれています。

2018年には厚生労働省のモデル就業規則から「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと」という遵守事項の規定が削除され、「労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる」という文言が加えられました。

また、2024年11月には、本業と副業の労働時間を通算する現行の複雑な制度を見直す検討に入るなど、副業・兼業を促進する動きは、さらに加速しています。

厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」では、次のような副業・兼業のメリットを挙げています。

労働者側のメリット

- 本業以外の仕事で得るスキルや経験が主体的なキャリア形成につながる

- やりたいことに挑戦でき、自己実現を追求できる

- 所得が増加する

- リスクを抑えて起業・転職に向けた準備ができる

企業側のメリット

- 社内では得られない知識・スキルを獲得できる

- 労働者の自律性・自主性を促すことができる

- 優秀な人材の獲得や流出防止につながる

- 社外からの知識・情報、人脈の獲得が事業機会の拡大につながる

上記のメリットに着目した大手企業を中心に、副業に対する会社側の理解も変化してきています。

副業の内容が、ガイドラインに示された副業が制限される合理的な理由に触れないことが明らかであれば、副業が正当な権利であることを主張することも対応策のひとつといえます。

副業が会社にバレるリスクとは

副業を行う上でバレるかどうかを心配する以前に、あなたの副業が会社側が制限できる理由に抵触していないかどうかを考えてみることが先決です。

厚生労働省の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」では副業のメリットを挙げる一方で、労働契約上の信義誠実の原則から以下の留意点についても指摘しています。

| 安全配慮義務 | 本業と副業を合わせた業務量・労働時間が過重となること (睡眠時間を削るような働き方の副業では、勤務態度やパフォーマンスの低下からバレる可能性が高まり、安全配慮義務に抵触することになります。) |

|---|---|

| 秘密保持義務 | 本業と副業のそれぞれの雇用先の業務上の秘密を漏洩しないこと (本業で扱う個人情報や企業秘密を副業に利用した場合、秘密保持義務違反に問われることになります。) |

| 競業避止義務 | 本業と副業のそれぞれの雇用先の利益を侵害しないこと (副業が本業の客先を奪うような事業であれば競業避止義務違反に問われる可能性があります。) |

| 誠実義務 | 本業の名誉・信用を毀損しないこと (SNSなどを活用した副業で本業のブランド名を無断で利用するなどした場合には、誠実義務違反に問われる可能性があります。) |

ルールが定められていなくても、副業をすることによって上記のような形で会社に損害を与えた場合には損害賠償を求められることもありえます。

副業の規定違反に当たらないケースもある

一方、ガイドラインでは労働者が副業の許可を求め、形式的に就業規則の規定に抵触したとしても、職場の秩序に影響せず、労務提供に支障を来さない程度・態様であれば禁止違反にあたらないとしています。

裁判の判例でも、副業・兼業を理由とする懲戒処分が妥当かどうかは、個別のケースによってさまざまです。

バレるかどうかを心配する以前にバレても心配ない副業を選ぶこと、行っている副業が信義誠実の原則に抵触しないかどうかを確かめることが先です。

その上で、副業が禁止されている会社に在籍しながら、どうしても副業を始めたいのであれば、転職エージェントを利用して「転職可能」な会社を紹介してもらうと良いでしょう。

おすすめの大手総合型転職エージェント

-

リクルートエージェント

業界No1!転職者の8割が利用する最大手の定番エージェント -

doda

顧客満足度トップクラス!サポートが手厚い定番エージェント -

マイナビ転職エージェント

20代支持率No.1!若手を採用したい企業の正社員求人が多数

会社にバレない副業の選び方

副業の所得を把握されにくい業務委託や請負契約で報酬を得る仕事はバレにくいと考えられますし、給与所得を得るアルバイトやパートでも短時間であれば対策を取りやすいといえます。

それぞれについて解説します。

クラウドソーシング

何らかのスキルを持っている場合にはじめやすいのがクラウドソーシングです。クラウドソーシングとは、インターネットを通じて業務を委託・受注するビジネス形態のことです。

例えば、クラウドソーシングの大手プラットフォームであるランサーズでは以下のような業務の案件が募集されています。

- 営業・マーケティングリサーチ・広報

- 事務・バックオフィス・コンサルティング

- システム開発・運用

- Web制作・Webデザイン

- デザイン制作

- 写真撮影・動画制作・ナレーション

- ライティング・ネーミング

- 翻訳・通訳サービス

- タスク・作業

専門性が高い業務ほど多くの収入を得られるほか、アンケートへの回答など低単価ではあるものの誰でもできる作業までさまざまな仕事を選ぶことができます。

案件のほとんどが業務委託や請負契約の労働契約であることから、雇用契約を結ぶ場合とは異なり納税や社会保険から本業に知られる心配をしなくてよい点がメリットです。

クラウドソーシングは会社だけでなく個人も案件を募集しているほか、仕事の内容や求められるクオリティもさまざまです。

特定のスキルを伸ばしたり業務の経験を積むことができるという点でも、将来につながる仕事といえるでしょう。

まずは、あなたができる仕事を探してエントリーしてみましょう。

一般的なアルバイト・パート

飲食店の店員や配達スタッフ、配送センターでの仕分けなどの一般的なアルバイトやパートの仕事は、未経験でもできることが副業としての大きなメリットです。

これらの仕事は時給で働くことになるため長時間働くと本業にも影響しますが、短い時間で週に何回かできる仕事を選べば手軽な副業とすることができます。

近年ではタイミーなどスキマバイトやギグワークといわれる働き方が普及してきたこともあり、このような副業もやりやすくなっています。

アルバイトやパートは雇用契約による給与所得となるケースが多いと考えられますが、確定申告を行いふるさと納税で住民税の控除を受ければ会社にバレない対策を取ることはできます。

また、本業に支障がない働き方であれば、認めてもらえる可能性もあるため会社の副業についての決まり等を確認してみましょう。

副業の先にある転職や独立も視野に入れよう

収入を増やすために副業をするという人が多いことは当然ですが、スキルを身につけることや起業のための準備、好きなことをしたいなど、自分の目標を見据えて副業を行うという人も増えてきています。

収入を増やしたいことが副業の動機である場合、労働時間を増やして収入を増やすよりも転職すれば解決してしまうことも少なくありません。

この場合は副業を探す前に転職エージェントに相談してみることをおすすめします。

転職エージェントに相談することで、さまざまな業界や個別の企業についての具体的な情報を得ることができます。

あなたが副業の先に見据えているものを十分に考えた上で最良の選択肢を選んでください。

大手や人気企業の求人を多数保有!大手エージェント

大手エージェントには、全業界・職種の求人が集まっています。さらに、大手企業や人気企業の求人を独占で持っていることも。

幅広い選択肢の中から求人を提案してもらいたい、大手企業や人気企業への転職を検討しているという方は登録しておきましょう。

業界No.1!転職者の8割が利用している

国内最大の定番エージェント

おすすめポイント

- 求人数が業界No.1!人気企業・大手企業の非公開求人を多数保有

- 数の強みを活かした幅広い業界・職種の提案が可能

- たくさんの求人の中から比較検討できる

CMでおなじみ!顧客満足度トップクラス!

豊富な求人数に加えて、専任アドバイザーの手厚いサポートが強み

おすすめポイント

- リクルートと並ぶ、実績豊富な国内最大級の転職エージェント

- 20万件以上(2023年3月時点、非公開求人を含む)の求人から、厳選して紹介をしてくれる数少ないエージェント

- リクルートが保有していない有名企業の求人に出会える可能性が高い

20代の登録者数No.1!

20〜30代前半・第二新卒向けの非公開求人を多数保有

おすすめポイント

- 新卒サイトNo.1のマイナビが運営。若手層を採用したい企業とのコネクションが豊富

- 営業、メーカー、金融、ITなどの転職支援に強み

- 20〜30代など若手層の転職サポート・アドバイスの手厚さに定評あり

ハイクラス求人が多いおすすめ転職サービス

ハイクラス求人は出回る数が少ない!求人数を網羅するためには転職サイトと転職エージェント両方の登録がオススメ

国内3位、高年収求人領域では国内No.1の転職エージェント

外資系企業やコンサル、管理職/専門職への転職サポートに強み(経験者のみ対象)

おすすめポイント

- 年収600〜1500万円の高年収の非公開求人を大量に保有

- 30〜40代のマネジメント層や専門スキルを持った人向けの求人も多数

- 業界・職種別コンサルタントによるレベルの高いサポートを受けられる

年収600万〜1500万の優良求人を多数掲載している転職サイト

登録しておくだけでスカウト機能が使えるので、どんな企業からどんなスカウトが来るかで、気軽に自分の市場価値を確かめることができますよ。

おすすめポイント

- 企業の採用責任者やヘッドハンターから直接スカウトが届く!

- 中小のエージェントとのコネクションも作れるので、大手エージェントと併用して利用するのがオススメ

- 大手エージェントで取り扱っていないような隠れた優良求人が見つかる

エンジニア・デザイナーの転職に特化した転職エージェント

大手上場企業から人気ベンチャー企業、隠れた優良企業の求人が多数!

エンジニアからPM、コンサルタントまで幅広い求人提案が可能!

おすすめポイント

- エンジニアがスキルアップできる求人多数

- 大手からベンチャー企業まで、コンサル、SIer、WEB系の幅広い求人を保有

- 人気の社内SE求人も多数!働き方に合わせた多彩な求人アリ

エンジニアの求人も豊富に保有している

国内最大級の定番エージェント

おすすめポイント

- エンジニア求人は業界最大の10万件以上!

- プログラマーや品質管理、社内SE、テクニカルサポートなど人気の職種を網羅

- 専門のアドバイザーチームがあり、IT・Web業界ならではのサポートが充実

おすすめポイント

- 保有求人7000件以上の約8割が年収600万円以上のハイクラスIT求人

- 大手IT系・Web系企業からスタートアップまで幅広く網羅

- WEB・アプリエンジニア、インフラエンジニア、PM、ITコン、SEなど多様な職種に対応