自律型人材の特徴と育成法|企業が求める理由とメリット・デメリットを解説

「社員が指示待ちで動かない」「主体性を持った人材が欲しい」多くの経営者や人事担当者が抱える共通の悩みではないでしょうか。

特にビジネス環境の変化が激しい今、自分で考え、動ける「自律型人材」の必要性がますます高まっています。

とはいえ「自律型人材」とは具体的にどんな人材なのか、どのように育成すればよいのかは、意外と明確にイメージできていない方が多いのも事実です。

本記事では、自律型人材の定義や特徴、育成・発掘方法、さらには企業が求める理由やメリット・デメリットまで、キャリア支援コーチ視点で詳しく解説します。

すべらない転職が紹介するサービスの一部には広告を含んでおり、当サイトを経由してサービスへの申込みがあった場合には、各企業から支払いを受け取ることがあります。ただし、ユーザーの利益を第一に考え客観的な視点でサービスを評価しており、当サイト内のランキングや商品の評価に関して影響を及ぼすことはございません。

自律型人材とは?

自律型人材とは、簡単に言えば「自分の意志で考え、主体的に動ける人材」を指します。

会社や上司の細かな指示を待つのではなく、現場の状況を捉え、自ら課題を発見し、行動に移せるのが特徴です。

一方、従来の「指示待ち型人材」は、決められた仕事をきっちりこなす点では優秀ですが、変化の激しい現代では柔軟性やスピード感が求められます。特に、テクノロジーの進化や市場の急速な変化に対応するためには、自律型人材が不可欠です。

また、自律型人材は「会社の目標に自分の仕事をどう結びつけるか」を常に考え、価値提供に向けたアクションを取れるため、経営視点でも非常に価値が高い存在と言えます。

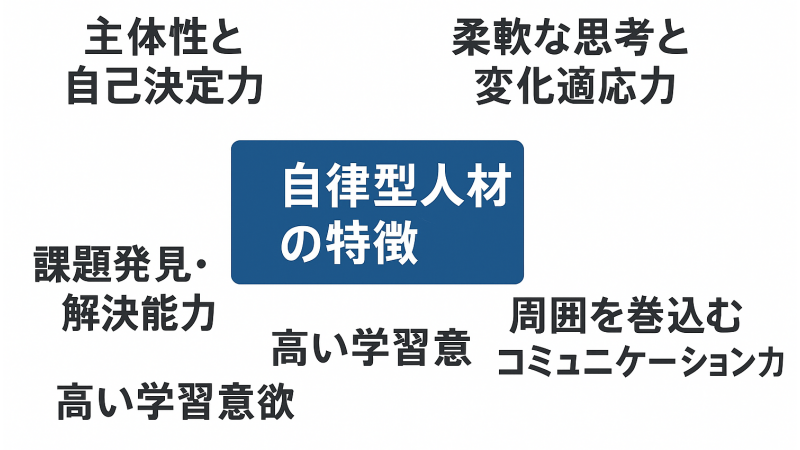

自律型人材の特徴

自律型人材には以下のような特徴があります。

主体性と自己決定力

自律型人材にとって最も重要なのは、強い主体性と自己決定力です。

主体性がある人は、上からの指示がなくても自ら考えて動くことができます。これにより、常に「どうしたらもっと良くなるか」「自分がどのように貢献できるか」を意識しながら行動します。

たとえば、営業現場で課題が発生したとき、指示待ちの社員は上司の判断を待ちますが、自律型人材はデータを分析し、改善提案をまとめ、即座にアクションを起こします。その結果、商談成功率を短期間で向上させるなど、具体的な成果につながります。

このように、主体性と自己決定力を持つ社員は、会社の成長を自ら推進できる存在となります。

課題発見・解決能力

自律型人材は、課題を見つけ出し、それを解決する能力が高いです。

問題点を見過ごさず、自ら改善策を立てて動けるため、組織内の停滞を防ぎ、常に改善と成長を促進できます。

例えば、製造ラインでの作業効率が低下していることに気づいた社員が、ラインの動線改善を提案し、業務フローの変更を主導することで、生産性が20%向上した事例があります。

このような行動は、組織全体のスピード感と競争力を高める大きな原動力になります。

高い学習意欲

自律型人材は、常に自分を成長させようとする高い学習意欲を持っています。

急速に変化する市場や技術に適応するためには、新しい知識やスキルを継続的に学ぶ姿勢が欠かせません。

たとえば、新たなデジタルツールの導入が決まった際に、自ら積極的に勉強会に参加し、チーム内で講師役を務めるなど、学びを組織全体に波及させる行動が見られます。

このように学習意欲の高い人材は、組織の競争力を内側から底上げする重要な存在です。

柔軟な思考と変化適応力

柔軟な思考と変化への適応力は、自律型人材の大きな強みです。

時代や市場の変化が激しい現代において、既存のやり方に固執せず、柔軟に最適解を見出す能力は極めて重要です。

たとえば、急な方針転換でプロジェクト内容が大幅に変わった場合でも、柔軟に新しい計画を練り直し、すぐに周囲を巻き込んで前向きに推進できる社員は、非常に信頼される存在です。

この適応力があることで、どんな環境下でも成果を出し続けられる人材になります。

周囲を巻き込むコミュニケーション力

自律型人材は、周囲を巻き込みながら協力体制を築く高いコミュニケーション力を持っています。

一人で成果を出すだけではなく、チーム全体の力を引き出すことで、組織としてのパフォーマンスを最大化できます。

たとえば、他部署を巻き込んだプロジェクトにおいて、率先して意見を取りまとめ、共通のゴールに向けたモチベーションを維持する役割を果たす社員がいます。結果的に、社内横断的な大規模プロジェクトがスムーズに進行し、目標達成率が大幅に向上します。

このコミュニケーション力は、組織の一体感を生み出し、チーム全体の成果を押し上げる重要な要素です。

社員の適性やキャリア軸に沿った社内異動の最適化支援サービスへのお問い合わせはこちら

自律型人材が日本企業に少ない理由

日本の伝統的な大企業(いわゆるJTC)では、残念ながら自律型人材が育ちにくい環境が多いのが現状です。

自律型人材とは、自分で考え、自分で判断し、主体的に行動できる人材を指しますが、このような人材が日本企業で少ない理由は、深く根付いた組織文化と評価制度にあります。

年功序列と上意下達の文化が根強い

最大の要因として挙げられるのが、年功序列と上意下達(トップダウン)文化です。

日本企業では古くから「年長者を尊重し、上司の指示に従うこと」が美徳とされてきました。若手社員が自分の意見を積極的に発言したり、新しいアイデアを提案したりすることは、「出しゃばり」や「生意気」と見なされがちです。

このような環境では、社員は自然と「言われたことだけをやる」「波風を立てない」ことを優先するようになります。結果として、主体性を持ち自ら行動できる自律型人材は生まれにくく、組織全体が受け身な雰囲気に包まれてしまうのです。

実はベンチャー企業でも『トップの意向に従う風土』や『失敗を許さない空気』が強い場合、自律型人材は育ちにくくなります。組織の規模に関わらず、心理的安全性と挑戦を称える文化づくりがカギになります。

失敗を恐れる減点主義の評価制度

次に、失敗を許容しない減点主義の評価制度も深刻な課題です。

多くの日本企業では、挑戦や創造性よりも「ミスをしない」「指示通りに正確に遂行する」ことが重視されます。この評価のあり方は、社員に「失敗したら評価が下がる」という強いプレッシャーを与えます。

そのため、社員はリスクを取って新しいことに挑戦するよりも、現状維持を選択しがちになります。本来、自律型人材は失敗から学び、それを次の改善に活かすプロセスを重視しますが、減点主義の文化ではその価値観が根付きにくいのです。

心理的安全性の欠如

さらに、心理的安全性の欠如も大きな問題です。

「こんな提案をしたら否定されるかもしれない」「反対意見を言ったら評価が下がるかもしれない」といった恐れがある職場では、社員は本音を言わなくなり、自主的な意見や改善案が表に出てこなくなります。

このような職場では、会議の場でも本音の議論は起こらず、形式的な報告や表面的な意見交換だけで終わることが多いです。自律型人材が育つためには、挑戦や提案を安心して行える「心理的安全性」が不可欠ですが、JTCではその環境が十分に整っていないケースが多いのが現実です。

組織文化の見直しが必要

これらの背景から、伝統的な日本企業では、自律型人材が自然に育つ土壌が整っておらず、結果として指示待ち型の社員が中心になりやすい状況が続いています。

今後、企業が持続的に成長していくためには、まずこの文化的な土台を見直し、社員が主体性を発揮できる環境を整える必要があります。

具体的には、若手や中堅社員が自由に意見を言える風土づくり、失敗を学びと捉える評価制度の見直し、そして心理的安全性を担保するための組織改革が欠かせません。

これらの変革を進めることで、将来的には自ら考え、動き、成長し続ける自律型人材を社内に増やすことが可能になります。日本企業が世界で戦うためには、社員一人ひとりが主体的に考え、価値を創造する「自律型人材」の存在が必要不可欠です。

文化を変えるのは簡単ではありませんが、まずは小さな挑戦を称賛することから始めると効果的です。失敗を学びとして歓迎する姿勢が、社員の主体性を少しずつ引き出していきますよ。

社員の適性やキャリア軸に沿った社内異動の最適化支援サービスへのお問い合わせはこちら

なぜ企業は自律型人材を求めるのか

市場環境が複雑化し、変化のスピードが速い今、企業にとって「現場で自律的に考えて動ける人材」は大きな武器になります。

トップダウン型の組織では、意思決定の遅さが大きな課題になりがちです。一方、自律型人材が多い組織では、各メンバーが判断力を持ち、スピーディに対応できます。

さらに、イノベーションを生み出すうえでも自律型人材は重要です。現場で新たな気づきを得て、それを提案し、実行できる人がいることで、新規事業や改善活動が自然に進みます。

また、経営者・管理職の負担が軽減されることも大きなメリットです。自律型人材は自走できるため、細かい管理や進捗確認にリソースを割く必要が少なくなります。

自律型人材を採用・育成するうえで大切なのは、スキルや経験だけでなく「主体性」や「学習意欲」といった内面的資質を見極めることです。

自律型人材のメリット

自律型人材の育成と活用には、数多くの大きなメリットがあります。

組織の推進力とイノベーションが加速する

最も大きな効果として挙げられるのが、組織の推進力が高まり、現場のスピード感が向上することです。

自律型人材は指示を待つことなく自ら課題を見つけて行動するため、意思決定が迅速になり、業務全体の進行スピードが飛躍的に高まります。

さらに、現場から新たなアイデアや改善提案が絶えず生まれるため、イノベーションが自然発生的に生まれる土壌が整います。これは、競争が激しい市場環境の中で企業が持続的に成長するためには不可欠な要素です。

社員のモチベーション向上と離職率の低下

社員のモチベーション向上とエンゲージメントの強化にもつながります。

自律型人材は「自分で考えて動くことが認められる」「自分の意見が組織に貢献できる」と感じることで、仕事に対する主体性が高まり、働きがいを実感しやすくなります。

結果として、離職率の低下にもつながります。主体的に動ける環境が整っている職場は、社員が「ここで成長できる」「ここで挑戦したい」と感じるため、長期的に定着しやすくなるのです。

自律型人材のデメリット

一方で、自律型人材の育成と活用にはデメリットも存在します。

統制の難しさと方向性のぶれ

自由度が高い分、組織全体の統制が難しくなるリスクがあります。

各社員が独自の判断で動くことで、時に組織の意思決定プロセスが複雑化し、管理職が方向性をまとめるのに苦労する場面が出てきます。

さらに、組織の方向性がぶれやすくなる課題もあります。特に、ビジョンや目標が明確に共有されていない場合、社員がそれぞれの価値観や考え方で動くため、プロジェクトのゴールがずれてしまう可能性があります。

個人間の衝突リスク

個人の意見や考え方の違いが強調されることで、個人間の衝突が起きやすい側面もあります。

意見の食い違いが建設的な議論に発展すれば良いですが、相互理解が不足している場合には、人間関係の摩擦が生まれ、チーム全体の雰囲気が悪化するリスクがあります。

デメリットを抑えるために必要な「ビジョン共有」

こうしたデメリットを最小限に抑えつつ、自律型人材の強みを最大限に活かすためには「ビジョン共有」や「方向性の擦り合わせ」が欠かせません。

組織としての芯となる価値観やゴールを明確に定義し、それを社員一人ひとりにしっかり伝えることが重要です。

定期的な全社ミーティングや1on1ミーティング、価値観や目標を共有するワークショップなどを通じて、全員が同じ方向を向ける仕組みを整える必要があります。

これにより、自由度が高くても組織の一体感を保ちつつ、柔軟でスピーディーな動きを実現できます。

自律型人材の強みを活かすには、単に自由を与えるだけではなく、共通のゴールをセットすることが大切です。ビジョンの共有を通じて方向性を明確にしつつ、一人ひとりの主体性を尊重するバランスが組織成功のカギです。

自律型人材の育成方法

組織文化の整備

自律型人材の育成において、まず取り組むべきは組織文化の整備です。

「心理的安全性」のある職場づくりは、主体性を育てるための土台になります。心理的安全性とは、社員が「自分の意見を自由に発言できる」「失敗しても責められない」と感じられる環境のことを指します。

多くの企業では「失敗を恐れる文化」や「結果重視の過度なプレッシャー」が根強く残っていますが、これでは社員が新しいアイデアを出したり、挑戦することをためらってしまいます。

「失敗してもいい」「挑戦が歓迎される」というメッセージを経営層や管理職が積極的に発信し、実際にそれを評価・承認する仕組みを整えることが必要です。

このような文化を根付かせることが、社員の自主性や積極性、そして自律性の高い人材の育成につながります。

上司の関わり方

自律型人材を育てる方法として重要なのが、上司の関わり方です。

従来のように一方的に命令するマネジメントスタイルではなく、コーチング型マネジメントを意識することが大切です。コーチングスタイルとは、問いかけを通して社員自身に考えさせ、答えを導き出させるアプローチです。

例えば「なぜその方法を選んだのか?」「別のやり方は考えられるか?」といった問いかけをすることで、社員は主体的に思考し、自己決定力を磨くことができます。

一方的な指示や詰問は、社員のモチベーションや自主性を奪い、指示待ち型人材を生み出す原因となります。

上司自身も「伴走者」としての立ち位置を意識し、社員の成長を支援する姿勢を持つことが、結果的に社員の自律性の向上につながります。

自己成長を支援する仕組み

自律型人材を育成するための仕組みを社内に取り入れることが欠かせません。

例えば、社内研修やジョブローテーション、社外のセミナーや勉強会への参加支援など、学ぶ機会を積極的に提供することが有効です。

異なる部署や業務を経験させるジョブローテーションは、社員の視野を広げ、課題発見能力や問題解決力を高める効果があります。

さらに、外部研修やセミナーは、最新の知識やスキルを学ぶだけでなく、他社の取り組みを知ることで自分の成長意欲を刺激します。

このように「挑戦と成長の機会」を会社側が用意することで、社員のモチベーションは自然と高まり、結果として主体性や自律性の向上へとつながります。

評価制度との連動

最後に、評価制度との連動も重要です。

多くの企業では、短期的な成果や数値目標の達成度のみが評価の基準になりがちです。しかし、これでは社員が安全な選択肢ばかりを取りがちになり、挑戦や成長の機会を自ら閉ざしてしまいます。

自律型人材の育成を目指すなら、結果だけでなく「挑戦のプロセス」や「学びへの取り組み姿勢」を正当に評価する視点が必要です。たとえば、新しい提案を行った回数や、失敗後の改善プロセスを評価項目に組み込むことが考えられます。

こうした評価制度があれば、社員は「挑戦しても大丈夫だ」「成長する姿勢が見られている」と感じ、積極的に動くようになります。これは、長期的なモチベーション維持にも直結し、最終的に組織全体の活性化を促します。

自律型人材の育成は、一度の研修や制度導入で終わるものではありません。文化・制度・上司の関わり方を継続的に見直し、改善を重ねるプロセスそのものが、自律型人材を増やす土壌づくりになります。

自律型人材の発掘・見極め方法

組織の成長を加速させるためには、自律型人材の発掘・見極めが欠かせません。自律型人材は、単にスキルが高いだけでなく、主体性を持ち、自分で課題を発見し、解決に向けて主体的に行動できることが特徴です。

しかし、その資質は履歴書や表面的な面談だけでは見抜きづらいものです。ここでは、自律型人材を見極める具体的な方法について詳しく解説します。

面接・面談での質問

面接や評価面談では、表面的な経歴の確認だけではなく、思考の深さや挑戦姿勢を探る質問をすることが重要です。

例えば「これまで自分で課題を見つけて改善した経験はありますか?」という問いは、課題発見能力と主体性の有無を見極めるうえで効果的です。

また「挑戦して失敗した経験と、それをどう乗り越えましたか?」という質問では、失敗にどう向き合うか、改善のプロセスをどう考えているかを知ることができます。

自律型人材は、失敗を恐れるのではなく、学びの機会と捉えて前進するマインドセットを持っています。こうした深掘り質問に対する答え方を見ることで、その人の本当の価値観や考え方、そして将来的な成長ポテンシャルを把握できます。

面接では過去の経験に対する振り返りや、自ら提案・行動した事例を深掘りすることで、候補者の自律性を具体的に把握できます。また、入社後も裁量を与える環境づくりや、フィードバックの機会を定期的に設けることが、自律的な成長を促す鍵となります。

適性検査の活用

適性検査も、自律型人材を見極める際に役立つツールの一つです。

特に、自律性やリーダーシップ傾向、課題解決志向、自己効力感(自分ならできるという自信)などの項目を測る検査を組み込むことで、客観的な視点から判断できます。

ただし、適性検査の結果に頼りすぎるのは危険です。検査はあくまで補助的な情報源であり、最終的には人となりを直接見て判断することが重要です。

検査結果と面接内容を総合的に照らし合わせることで、より精度の高い「自律型人材 見極め」が可能になります。

社内での行動観察

既存社員の中から自律型人材を発掘する場合は、日常の行動観察が最も信頼性の高い方法です。

例えば、日頃から積極的に改善提案をしている社員、周囲を巻き込んでプロジェクトを進める姿勢を持つ社員などは、将来的に大きな成長を遂げる可能性があります。

会議やプロジェクト内での発言内容、社内報告資料の質、チームメンバーとの協力姿勢など、日常の小さな行動の積み重ねに「主体性」のヒントが詰まっています。

また、社員の自律性を高めるには、定期的な1on1ミーティングを活用し、考え方や動機を引き出すことも有効です。

自律型人材を見極める際には、表面的なスキルよりも思考プロセスと価値観に注目してください。研修や面談で『なぜそう考えたのか』を徹底的に深掘ることで、その人の本質が見えてきます。

まとめ

自律型人材は、これからの時代における企業成長のカギを握る存在です。社員一人ひとりが自分で考え、動けるようになれば、組織は自然と変わり、強くなります。

本記事を読んで「うちの会社でも育成してみよう」と思われた方は、まずは小さな成功体験を任せるところから始めてみてください。自律型人材は一朝一夕では育ちませんが、育成のプロセスそのものが組織の成長につながります。

私たちアクシス株式会社では、社内公募制度の導入から活性化までを一貫して支援しています。

また、業種・規模・制度導入の目的に応じて最適な支援パッケージをご用意しており、他社では対応が難しい「現場巻き込み」や「制度の形骸化対策」まで含めて伴走支援いたします。

特に、運用フェーズでつまずきがちな「人事部と現場との連携構築」において、高い評価をいただいています。興味がある企業様はお問い合わせページからご連絡ください。

自律型人材の特徴は、一朝一夕で身につくものではありません。日常の小さなチャレンジを積み重ねることで、主体性や柔軟性、課題解決力は少しずつ育っていきます。まずは『小さな改善提案を一つする』『新しい知識を一つ学ぶ』といった身近な行動から始めることが、自分自身の成長にもチーム全体の変化にもつながります